Nuestra convivencia social se encierra cada vez más en cámaras de eco, y rara vez leemos o escuchamos ya a quien piensa distinto a nosotros. Las grandes familias políticas que han estructurado el espacio de lo común en el mundo occidental durante los últimos dos siglos —liberales, conservadores, socialistas y comunistas— han estrechado drásticamente sus posibilidades de diálogo y su territorio para el acuerdo.

Evitar el deslizamiento de nuestras democracias por la pendiente iliberal, hacia un capitalismo autoritario, es posible. Pero no caerá del cielo sin reformas de gran calado

Evitar el deslizamiento de nuestras democracias por la pendiente iliberal, hacia un capitalismo autoritario, es posible. Pero no caerá del cielo sin reformas de gran calado

Nuestra convivencia social se encierra cada vez más en cámaras de eco, y rara vez leemos o escuchamos ya a quien piensa distinto a nosotros. Las grandes familias políticas que han estructurado el espacio de lo común en el mundo occidental durante los últimos dos siglos —liberales, conservadores, socialistas y comunistas— han estrechado drásticamente sus posibilidades de diálogo y su territorio para el acuerdo.

A pesar de ello, podemos observar reflexiones intelectuales en estas familias que tienden a converger cuando analizan el malestar difuso que se ha instalado en nuestras sociedades. Encontramos tres buenos ejemplos en las obras de Wolfgang Streeck (¿Cómo terminará el capitalismo?), Martin Wolf (La crisis del capitalismo democrático) y Yuval Levin (The Fractured Republic): un sociólogo vinculado a la izquierda, un icono liberal columnista del Financial Times y un pensador conservador, respectivamente.

Con sus acentos y diferencias, estas tres reflexiones presentan un diagnóstico acertado: capitalismo y democracia son dos esferas que hoy tienden a desconectarse en el mundo occidental.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se consolidó el llamado capitalismo democrático. Fue un gran compromiso histórico entre las distintas familias políticas construido sobre la base de un nuevo contrato social: las clases trabajadoras aceptaban un sistema de libre mercado a cambio de una serie de instituciones que ensanchaban la democracia, aseguraban servicios básicos y protección social, y embridaban los excesos del capitalismo. Así, los elementos clásicos de la democracia liberal (separación de poderes, Estado de derecho y libertades individuales) se ampliaban con nuevos avances (sufragio universal, derechos sociales, Estado del Bienestar y pleno empleo).

Estas instituciones consiguieron poner durante unas décadas la economía al servicio de las mayorías sociales, reconciliando temporalmente libertades individuales y derechos colectivos. Nacían las clases medias y se desplegaba una suerte de prosperidad compartida.

Pero este matrimonio entre democracia y capitalismo es —por definición— inestable. Las exigencias de rentabilidad de los mercados colisionan recurrentemente con la lógica de los derechos sociales sobre la que se cimenta nuestra idea de ciudadanía, haciendo necesaria una negociación permanente que ordene dicha tensión.

En los últimos años, hemos comprobado, sin embargo, como una parte de las élites económicas occidentales ha renunciado a dicha negociación, declarando la ruptura unilateral del contrato social posbélico: las desigualdades sociales han crecido rápidamente, el Estado del Bienestar se ha deteriorado, las clases medias se han estrechado y los salarios reales permanecen congelados para amplias mayorías sociales.

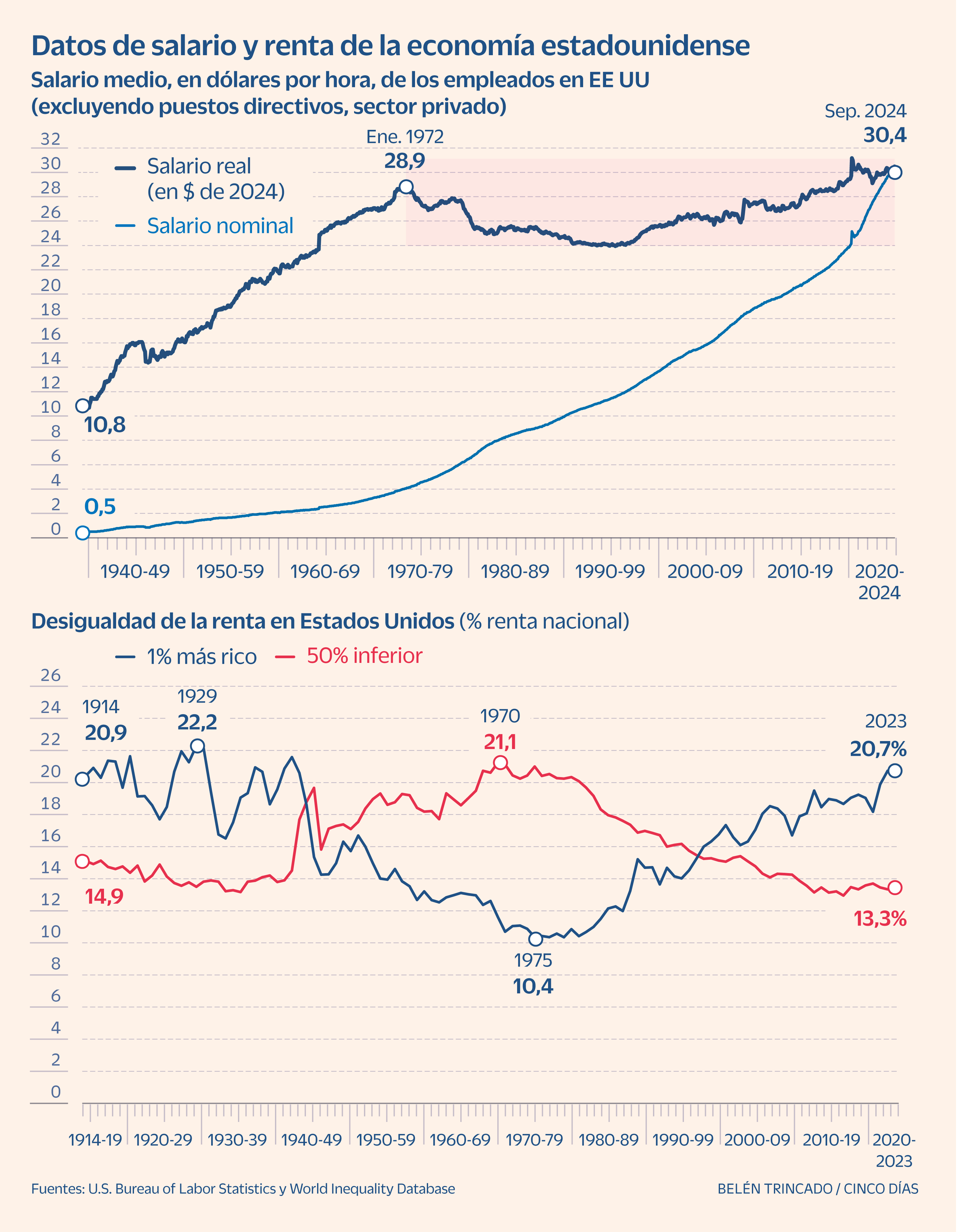

Los datos de la economía estadounidense son elocuentes. Los salarios reales, que tras la Segunda Guerra Mundial se duplicaron en dos décadas, están estancados desde hace tiempo. Paralelamente, el 1% más rico del país ha incrementado notablemente su participación en la renta nacional, pasando del 10% al 21%, mientras que la mitad de la población con menores ingresos redujo su participación del 21% al 13%. Patrones similares vemos en el resto de las economías occidentales.

Esta brecha económica se ha intensificado además en muchas regiones rurales, a uno y otro lado del Atlántico, generando lugares olvidados con pocas oportunidades para el desarrollo económico y personal.

Frente a esta tendencia, hemos visto cómo desde 2020 intentaba abrirse paso un nuevo paradigma de política económica, tanto en Europa como en Estados Unidos, y cómo se revertían algunos patrones propios del periodo neoliberal. Pero este cambio no termina de consolidarse, y ha convivido además con una sucesión de crisis globales (pandemia, fuerte inflación y generalizados problemas de acceso a la vivienda), que han tensado y siguen tensando a la sociedad. Lo nuevo no termina de nacer, y lo viejo no termina de quedar atrás.

Y, mientras tanto, nuestro sistema económico ya no es capaz de ofrecer bienestar, seguridad material y una esperanza de prosperidad compartida a buena parte de las mayorías sociales, minando con ello la confianza de estos grupos en las instituciones. El rencor social que hoy experimentamos no se explica solo desde la economía, pero la quiebra del progreso económico es un terreno abonado para que hayan terminado floreciendo el malestar difuso, el cinismo, la antipolítica y las pulsiones autoritarias que hoy socavan la estabilidad de las democracias liberales.

Las mismas élites económicas que hace años iniciaron la demolición del contrato social, y emprendieron la erosión de las instituciones que reconciliaban libre mercado y democracia, hoy entran en la escena política ofreciendo falsas respuestas, polarización, rencor y despotismo. Ahora el contexto de la desafección pertenece a la extrema derecha.

Streek, Wolf y Levin provienen de tres tradiciones intelectuales muy distintas, pero los tres aciertan a la hora de detectar esta crisis del capitalismo democrático. Y aciertan también al reclamar un nuevo contrato social que evite una mayor corrosión de nuestras democracias.

¿Cómo construir este nuevo contrato social? Esta es una pregunta para la que aún no tenemos respuesta, pero ese no es el problema. El problema es que esta conversación política no forma parte del orden del día de nuestras democracias.

Streek, Wolf y Levin aciertan, pero, sin embargo, socialdemócratas, liberales y conservadores, como avestruces, meten la cabeza bajo tierra. Estas familias políticas hoy se muestran tan consternadas como incapaces de frenar la actual sucesión de eventos políticos inesperados (Brexit, Trump o el ascenso de la extrema derecha en Europa). Unos permanecen periclitados en la inacción, mientras que otros se mimetizan con las fuerzas más fanáticas y reaccionarias.

Evitar el deslizamiento de nuestras democracias por la pendiente iliberal, hacia un capitalismo autoritario, es posible. Pero no caerá del cielo sin reformas de gran calado. Ofrecer un horizonte de prosperidad compartida exige redistribuir mejor la renta, apostar por el crecimiento de la productividad —poniendo el desarrollo tecnológico al servicio de nuevos y mejores empleos― y reconciliar el mérito individual con aquellos derechos colectivos que realmente permiten construir una verdadera igualdad de oportunidades. Y exige además dar estos pasos en el marco de una transición energética que asegure la descarbonización y el futuro de la vida en el planeta.

Una agenda con estas características retiraría mucha gasolina del fuego, pero esta agenda no se construye sola. Necesitamos salir de nuestras respectivas zonas de confort ideológico y asumir el reto de negociar la refundación del contrato social, para volver a ofrecer bienestar, seguridad y progreso, especialmente a esas clases trabajadoras que hoy se perciben abandonadas a su suerte. No se trata de reeditar la enésima gran coalición para volver a no hacer nada, sino de alumbrar un nuevo compromiso histórico que evite la implosión democrática. No es fácil, pero aún estamos a tiempo.

Nacho Álvarez es profesor titular de Economía Aplicada en la UAM.

Feed MRSS-S Noticias